2014年01月31日

【研修】他園の保育を見学してきました。

本日、前橋市私立幼稚園協会主催の研修で、

東京学芸大学付属幼稚園を見学させていだだきました。

1月上旬の別の研究会で、実践報告を伺っていたこともあり、

とても高い関心をもって参加いたしました。

中でも、とくに刺激になったことは、保育の記録でした。

その詳細な記録に、幼児の姿を深く読み取り、

保育計画に繋げていることが、とてもよく分かりました。

清心幼稚園も、日々の保育をできるだけ細かく記録しようと、

子どもたちの発話や、エピソードを書き残すようにしています。

保育の記録は、各園でそれぞれだと思いますが、園内MAPを

利用している点など、似ているところもありました。

(MAP型の記録方法は、最近見られる保育記録の一つです)

いずれにしても、保育現場を見学できる機会は、あまり

多くないので、このように子どもたちが過ごしている姿を見ると、

改めて、自園の保育を俯瞰するきっかけになると、感じました。

東京学芸大付属幼稚園の関係者の皆さま、このたびは

貴重な機会をいただき、どうもありがとうございました。

2014年01月30日

【年長】こんな活動(遊び)も・・・

(「おさいほうの基本」という本を見ながら)

「こんなふうにやってもいいかもねー」

そんな保育者の姿を、子どもが見られると、何かになる。

どんなふうに「見せるか」は、保育者の関わり方(ウデ)の一つだと思う。

(「マフラー」を編む)

そして、その空気感は、こんなふうに伝染していくのだ。

2014年01月29日

【年少&年中】昨日も、節分の話が続いて・・・

「お豆を火でやって(炒って)から投げる」とかの話が出てきました。

そこで、今日は、節分用の大豆を買いに行くことになりました。

1月は、もちつき用の食材を調達するため、

・きなこ用の大豆とあんこ用の小豆:須田商店(麹・米・大豆・とうふ他)

・のり:鳥山海苔店(のり・コンブ他)

・のり:大和園(お茶・のり他)

・もち米:籾山米穀店(米・弁当他)へ買いに行きました。

その経験に加え、日ごろ子どもたちが行っているのかな?

子どもからスーパーやデパートの名前も出てきました。

そこで、まずは地図を見ながら須田商店を探しました。

それから13~14人のグループに分かれて出発しました。

通る道は、グループごとに決まるので、いろいろです。

パン屋さんで道を聞くグループや、前の記憶を思い出して、

「このラーメン、前もあったからあってるね」と確認しながら

歩くグループなどそれぞれでした。

(このお店の雰囲気がいつもいいです)

(須田さんの表情も、またいいのです)

「豆が見つかるかな?どこにあるかな~?」

「豆をよ~く炒って、熱いお湯に入れると、体にいい豆茶になるよ」

「煮てもいいしね~」

須田さんは、あの表情で子どもたちに話します。

そして、須田さんは、よく笑います。

こういう場所で、こういう方に、こんな話を聞く・・・

これこそ、人間の文化の伝承(循環)だなって思います。

須田さんが、楽しそうに話をしてくれて、

この前の鳥山さんも、楽しそうに話をしてくれて、

子どもたちが、そんな大人の雰囲気を感じて、

大きくなっていく町もいいんじゃないでしょうか。

みなさんの周囲には、どんな方がいらっしゃいますか?

保育では、ときに地域の方にかかわってもらうと、

子どもの対話する世界が広がるなァ、と実感しています。

2014年01月28日

こんな滑り方もある!?

先日の日曜日、滑り台を使った遊びについて少し書きました。

そんな矢先、こんな風に遊んでいる姿が(年中さんたち)ありました。

いろいろにしながら、何度も楽しんでいる様子が印象的でした。

(マットを持ち込んで、3人で滑ってみる)

(滑ってくるところに、下からも上がっていってみる)

ここには、それぞれの子どもの中に、体験の積み重ね、

それこそ「経験」があると感じます。

でも、こうしたプロセスをどんな活動で、どのように得るかは、

園の内外に、家庭に、そして地域の中に、多様にあると思います。

「この経験をしなければならない」というのではなく、

子どもにとって意味があり、実感を得る体験が、

きっと大切なんだろうなと、改めて考えるのです。

2014年01月27日

【年少&年中】節分の日をどうするか?

年長児は保育開放日の振替休日でお休み。

今日は、年少と年中だけなので、いつも以上に園内広々。

そんな折、近づいてくる節分について、どうしようか

年中さんと年少さんとが話しあっていたようだ。

「〇〇で豆を買ってきたい!」 そんな話も出ている。

今後の彼らの動向に要注目だ。

2014年01月26日

「考えることを止めない」保育をしよう。

一昨日、保育用品某メーカーの企画の方が

見学に見えました。数多くの園を見ているので、

率直な感想がいただけるいい機会です。

ふと、子どもたちが遊んでいる姿を見ていて、

「なんだか混沌としていて、ルールがないように

見えるけれど、そうじゃなくて、きっと、子ども同士は、

よくわかっているんでしょうねー」と、話されました。

(聞いていて嬉しくなりました♪)。

たとえば、園では子どもたちが、滑り台の下から

上っていくことがあります。そのとき、上から滑っていく(くる)のか、

下から上っていく(くる)のか、保育者は、そこにいる者同士が

「納得しあって遊べる」ことを 大事にしようと思っています。

話し合って、その場限りのルールを作ってみたり、

その先を予測してみたり、瞬時に回避行動を選択してみる・・・。

それは身体知的な実践の連続です。

「危険だからさせない(個人差や学齢差はありますが)」と、

保育者(大人)が、先に答えを決めてしまうのではなく、

「お互いが危険な目に合わないように 自ら考えようよ!」

「自分の命は、自分で守ろうよ!(そのためにどうするか?)」

(幸いにも、このところ大きな怪我は起きていません)

『考えることを止めない』生活(保育)の継続が、きっと、

子どもの育ちや安全にとって、必要な経験になるだろうと

感じています。

2014年01月25日

【年長】「保育開放日」を行いました。

今日は、年長さんの「保育開放日」でした。

保育開放日は、親子で結構本気になって 遊ぶ日です!

だから、こんな風景が園内のアチコチで見られました。

さらに、前橋公園に行って、ドロケイ(ケイドロ)やリレー、

かくれんぼをして遊びました。

これだけ動いても、エネルギーが衰えない子どもたち。

お家の方には、子どもの育ちがより実感できる日だと思います。

■コレってなに?■

***** 「 保 育 開 放 日 」 と は ? *****

子どもとお家の方とが、一緒に園生活を過ごす日のこと。

年に1回(土曜日)を予定している。お家の方にとっては、

遊びを通して子どもと関わりあいながら、子どもの凄さや

育ちを体験しながら知る日でもある。真剣に遊ぶことの

気持ちよさや奥深さを感じることができるといいですね。

ちなみに「保育参観」は年3回(平日)。

2014年01月24日

縄(縄跳用のロープ)を使った遊びの広がり。

鉄棒に縄の両端を結び、ブランコ風にしてみたり、

アスレチックに巻きつけたりして 遊ぶ姿がよくあります。

縄を使った遊びは、安全面の配慮が大切ですが、多様な工夫が生まれ、

おもしろい遊びが次々と起きます。職人のように扱う子も現れて、

周囲からは一目を置かれているようです。

さて、こちらは、先週の1月17日(金)。

バケツに土を入れて、それを引き上げる年長児たちです。

穴掘りの穴が深くなりすぎたので、生まれた作業方法です。

(今や頭上の遊具と合体。釣瓶(つるべ)のようになっています!)

そして、今週に入った1月22日(水)。

年中児がそれを見て、別の場所でいろいろとやっていました。

本日、1月24日(金)。

ドロ水を入れたバケツをズリズリと運んだり、

ネット遊具からタイヤを吊り下げて、乗って遊んでみたり、

木の幹と幹の間に縄を渡して、釣瓶のようにしてみたり。

こんなことが、同時多発的に 起きています。

保育者たちは、四方に神経を使って見守っているのですが、

「(こうしばると)あとで、とれなくなるからよくない」とか、

「(こうすると)うまく結べる」とか言いながら、当の子どもたちは、

大人の想像以上に「縄」を使いこなしています。

2014年01月23日

【希望保育:年長】磯部湯&アーツ前橋へ。

保育者が研修に参加したため、今日は、希望保育日でした。

年長さんは、磯部湯とアーツ前橋に行きました。

11月にも1度見に行ったので、今回が2回目の子もいます。

いろいろな作品があるので、関わり方もいろいろ。

壁に身体ごとあててみて・・・「あっ!」 「なんか聞こえた!」 「えっ!?」

映像の作品を繰り返し見て・・・「なんか前のときと違うナァ(自分に聞く感じで)」

そんなふうに、4~5人の少人数グループで、じっくり過ごしてきました。

子どもの反応やつぶやき、感想が前回とは違って、それも面白かったです。

「〇〇している気持ちになった」とか、「〇〇みたいで、すごかった」とか、

「とくになかった」とか(←よく見ていたので、驚きとともに納得でした)。

自分の感じたことを伝えるって、そう簡単じゃないと思います。

なんとなく「いいね!」と、共感するのではなく、私(自分)の感じたことを

はっきり伝える強さに、心を揺さぶられました。

【群馬県私立幼稚園冬季研修大会@伊勢崎】

群馬県の私立幼稚園の全教職員対象の研修大会が

開かれ、清心幼稚園の保育者も参加してきました。

今日の学びを、今後の保育に生かしていきたいと思います。

(本日の休園措置のご協力、ありがとうございました)

2014年01月22日

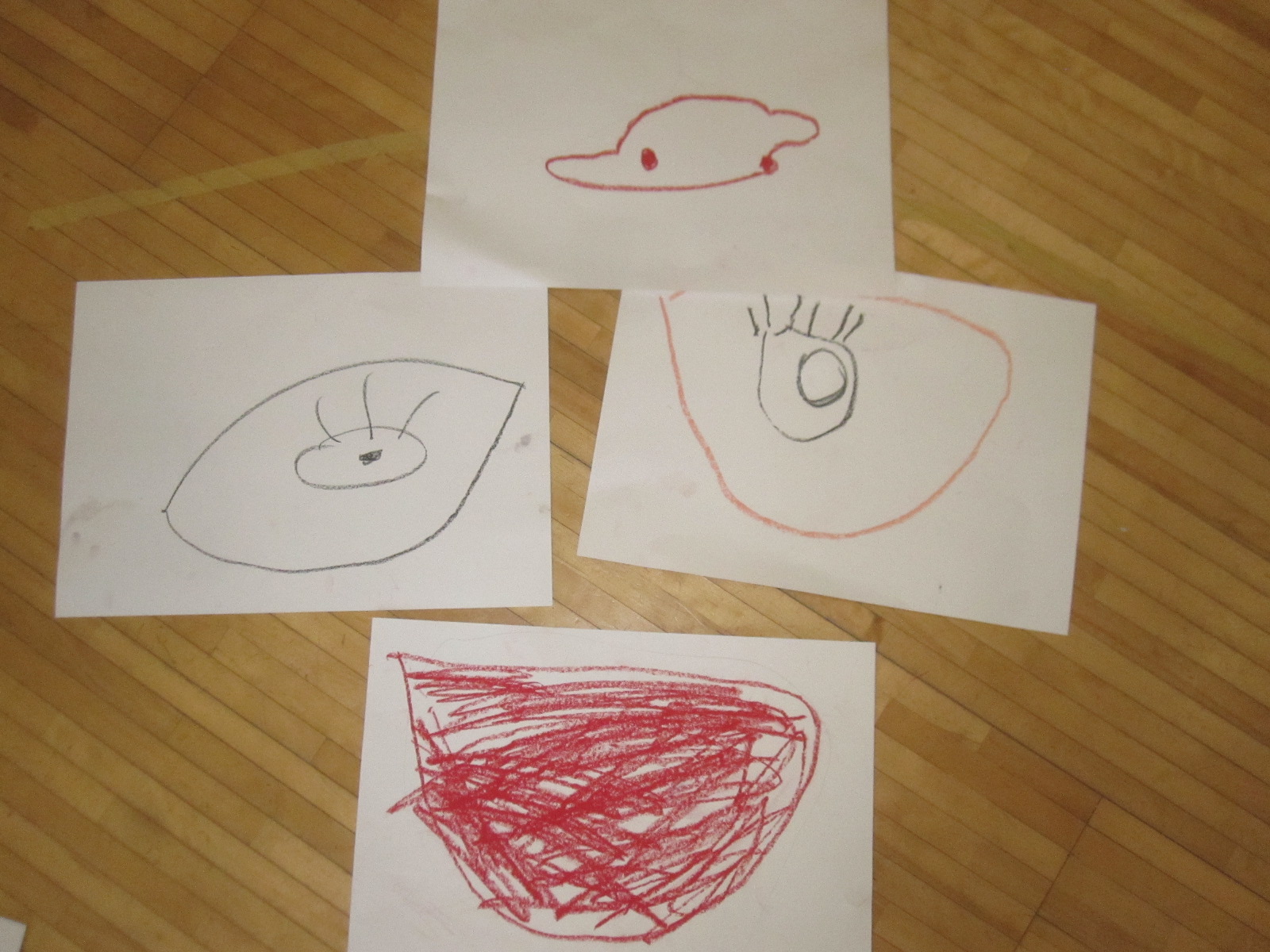

【年中】ここでも「ふくわらい」を作って遊んでみたら(保育後アート)。

いろいろな顔になった!

■ コレってなに?■

*****「 保 育 後 ア ー ト 」 と は ?*****

通常保育の後、園の保育者&アーティストが、子どもとアートな遊びを

楽しむ活動のこと。対象は年中と年長の希望者。アートによる対話的な

場を生かし、月に2回ほどワークショップ的に遊んでいる。

ちょっとした技術的なこともプラスした活動が展開されている。

2014年01月21日

「もちつき」の日を迎えました。

今朝は、朝早くから園庭に釜戸を作りました。

火を焚いて、もち米を蒸すところから始めました。

子ども同士でついたり・・・

毎年、近所の蕎麦屋(末広さん)のおじさんが来て、いろいろ教えてくれます。

できあがった「もち」も、子どもたちがちぎって・・・

「きなこ」や「あんこ」、「しょうゆ&のり」などの味付けをしていきました。

味付けは、最初、年長さんが中心にやっていたのですが、

途中からは、「わたしもやりたーい!」と、年少児や年中児にも

広まっていきました。

子どもはホントよく見ていますよね。

ほぼ同じように真似をしながら、やっているのです。

よく「学び」は、「真似(マネ)をすることから」と聞きます。

子どもたちの姿を見ていて、大事だなと感じることは、

真似をしているときの能動性かもしれません。

子どもにとって目標に意味があって、実感を伴う活動は、

「学び」にとって、大切なのだそうです。

今回のように、子どもが主体的にかかわっているとき、

その活動は、そんな学びの過程にあったのかなと思います。

2014年01月20日

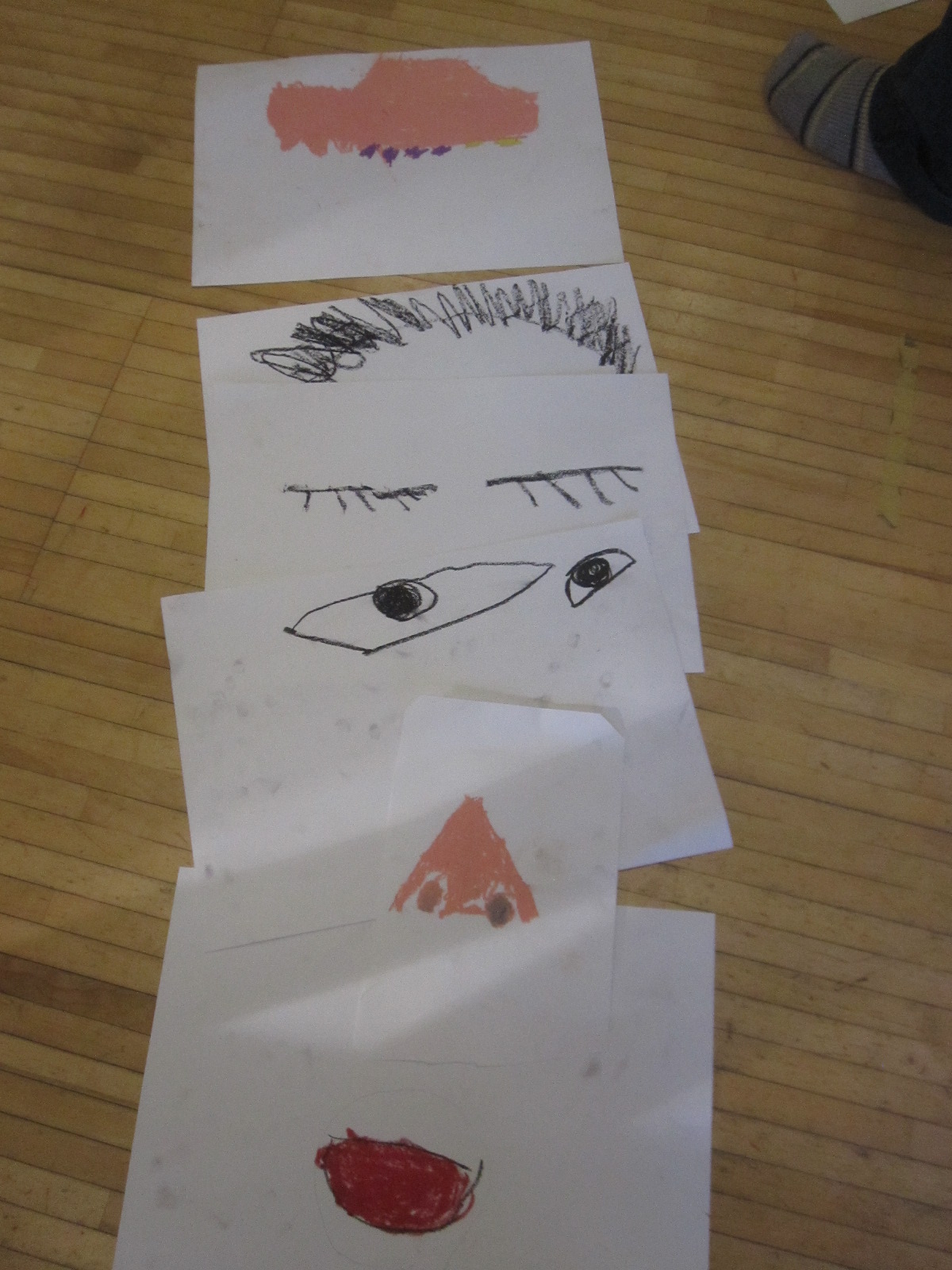

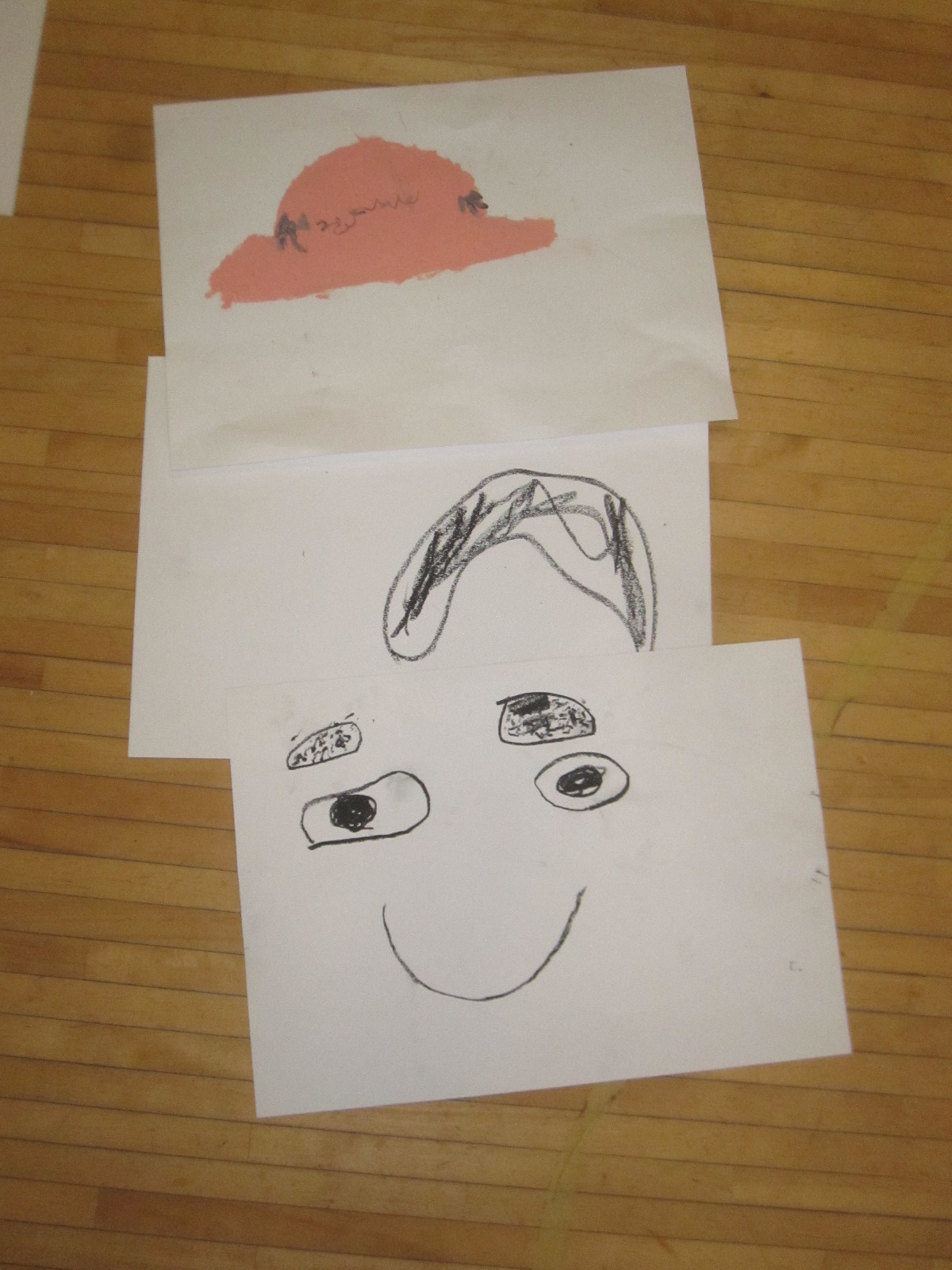

【年長】「ふくわらい」を作って・・・(保育後アート)。

最近の保育後アートは、中島くん(ナカジ)も一緒に遊んでいます。

目の前の友だちの顔を書いて・・・

それを切ったり、貼ったり、ばらばらにしたり・・・

さてさて、どうなった?

■ コレってなに?■

*****「 保 育 後 ア ー ト 」 と は ?*****

通常保育の後、園の保育者&アーティストが、子どもとアートな遊びを

楽しむ活動のこと。対象は年中と年長の希望者。アートによる対話的な

場を生かし、月に2回ほどワークショップ的に遊んでいる。

ちょっとした技術的なこともプラスした活動が展開されている。

2014年01月19日

Soundscape in M @Maebashi Works

昨日、Maebashi Works(マエバシワークス)が、音楽イベントを行いました。

はじめての音楽系イベントでしたが、いい空間となりました♪

今後もマエバシワークスでは、展示やイベントを行なう予定です。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

フェイスブックでお知らせしています⇒Maebashi Works(マエバシワークス)

清心幼稚園は「マエバシワークス事務局」として活動をサポートしています。

2014年01月18日

のりやさんを再訪(もちつき準備)。

昨日、数人の子どもたちと鳥山海苔店さんに海苔を買いに行きました。

実は先日(15日)も行ったのですが、定休日だったので、再訪です。

「こんにちはー!」と、お店に入っていくと、

「いま、お店の裏でできたの~。どうぞー」と、

おばちゃんが海苔の試食を出してくださいました。

子どもたちは、「おいし~!!」「ぱりぱりしてるー」と、何度もおかわり。

おばちゃんも「いっぱい食べってってー。できたてだからね」と。

「いまが新海苔の時期なのよ」と言って、渡してくださった海苔も

焼いたばかりの温かさを ほんのり感じました。

帰り際、子どもたちが、おばちゃんをおもちつきに誘っていました。

「おばちゃん、行っていいの?」「いいよー。でも幼稚園どこかわかる?」

「わかるよ。みんなくらいのとき、ここから毎日歩いて行ったからねー」

(そう、おばちゃんは清心幼稚園の卒業生です。)

そんな約束をかわして、お店をあとにしたのでした。

2014年01月17日

大豆からきな粉へ(もちつき準備)。

大豆を炒っては、つぶし・・・。 つぶしては、砕く。

それを繰り返すこと〇〇〇回!

保育室に香ばしい香りが漂いはじめる。

誰となく始まり、一緒に擂ったり、一人で根気強くやったり。

手順も、子ども同士で伝え合って、伝染していく。

それは、学年も関係なく 広がっていく。

「もちつき」は、どこにでもある「季節行事」かもしれない。

でも、こうして「わたしたちのきな粉」が できあがっていく。

そして、それが「わたしたちのもちつき」にしていくのだ。

2014年01月16日

朝の楽しみ。

連日、寒い日が続いていますね。

このところ、子どもたちがタライに水を入れて、置いています。

すると、今朝は、こんなふうに立派な氷ができていました。

「あしたもつくろ~か!」と、タライに水を入れて・・・

どこかに運んでいきました。

どうやら、園舎裏(北側)に決めている場所があるようなのです。

どんな氷になるのかな?? 明日の楽しみが一つ増えました♪

2014年01月15日

もちつきの食材を探しに行こう!

「もちつき」が来週の21日に予定されています。

今年も味付けの食材が必要とのことで、子どもたちで手分けをしました。

年少さんは、もち米を買いに「籾山米穀店」さんへ。

年中児と年長児が麹やの「須田商店」さんへ行きました。

須田さんでは、味付けに必要な小豆、砂糖、大豆(きな粉)、醤油が手に入ります。

12月に「みそ」を作ったときもお世話になりました。

最近は須田商店のおばちゃんもお馴染みです。

子どもたちが店内に入ると、早速おばちゃんが熱烈歓迎。

「さむかったろ~、あぶり~」と、ストーブまで連れて行ってくれました。

子どもたちも、ストーブに近づいて身体を温めました。

それから、醤油は「木の樽で作ってるからまるみがあるのよ~」

小豆は「ツルツルのもあるけどツルツルじゃないのがいいね~」とか、

大豆は「(お父さん指と小指で)こうしてつぶしてね~」とか、

おばちゃんは、子どもたちにいろいろと教えてくれました。

子どもたちも、お店の中を歩いて探しながら、

青い大豆を見つけたり、精米しているところを見たり、

他のお客さんとのやりとりを見たり・・・発見が続きました。

明日から、この大豆を使ったきな粉づくりが始まる予定です。

今年のきな粉はどんなきな粉になるでしょうか?

2014年01月14日

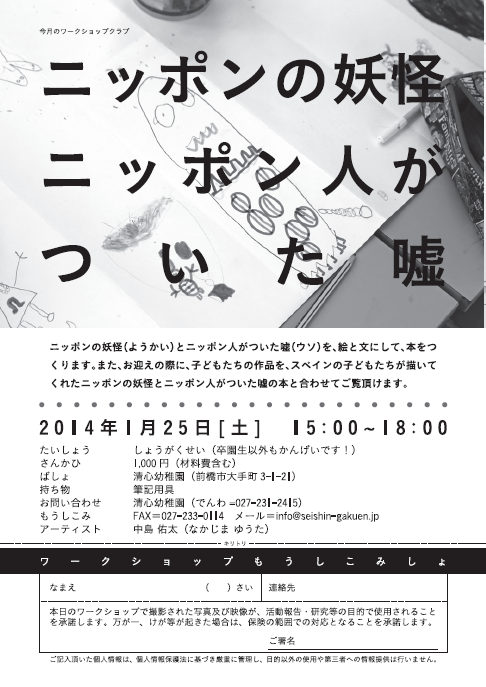

「ニッポンの妖怪 ニッポン人がついた嘘」(今月のワークショップクラブ)

「ニッポンの妖怪 ニッポン人がついた嘘」

日時:2014年1月25日15:00~18:00

場所:清心幼稚園

対象:しょうがくせい

参加費:1,000円、持ち物:筆記用具

申込み:(FAX)027-233-0114 (メール)info@seishin-gakuen.jp

アーティスト:中島佑太

小学生であれば、どなたでも参加できます。

お申込みをお待ちしています!

2014年01月13日

【再掲】「1歳からのワークショップ⑫」(1/17(金))

開放日では「1歳からのワークショップ(1~3歳児)」をしています。

親子で作ったり、体を使ったり、楽しい企画が満載!

■■■ 1歳からのワークショップ ■■■

第12回 「ころころすっとーん」

内容:おしょうがつのあそびをしよう!

対象:未就園児(1歳~3歳くらい)

日時:1月17日(金)10:00~11:30ごろ(*開放時間は9:30~)

場所:清心幼稚園ホール

料金:無料

申込:必要ありません。そのままご来園ください。

その他:駐車場に限りがあります。満車の時は市や県の駐車場をご利用願います。

「こんどはどんなことして遊ぼうかな。 親子でいろいろやってみたいな!」

(園スタッフ:こんぴより)

*****************************************

☆自由に見学もできます。

☆砂場、その日の遊びなども体験したり、一緒に遊んだりできます。

☆次回は2014年1月31日(金)です。 気軽に遊びにきてね!

2014年01月12日

【研修報告】「子どもと保育実践研究所冬季セミナー」に行ってきました。

1月11日(土)、12日(日)に、東京家政大学を開場に行われた

「保育実践研究会冬季セミナー(詳細はコチラ)」に、参加してきました。

この研修会は夏の続き(昨年8月)で、さらに学ぶきっかけをいただきました。

今回も秋田や富山など、遠方から熱心な保育者が集っていました。

群馬から参加する保育者も少しずつ増えてきています。

①「遊びが学びであること」の実践発表(東京学芸大附属幼稚園)+シンポジウム、

②プロジェクト的な保育の発表(RISSHO KID'S きらり)+バズ形式のワークショップ、

③佐伯胖先生の講演「子どもを『人間としてみる』ということ」の充実3本立てでした。

(参考図書『子どもを「人間としてみる」ということ』:ミネルヴァ書房)

内容盛りだくさん!だから、考えることもたくさんです。

参加を重ねるにつれて、理解できることも増えつつあります。

でも、新たに分からないことや、疑問もでてきて・・・

早速、帰り道に保育者同士で、感想や意見を交換しました。

こうした経験の積み重ねが、体験となって、いい意味で

「保育の質」に影響していくんだろうなァって、思います。

2014年01月10日

年始に保育者が使った墨汁を持ってきたら・・・

それを使って、絵を描いたり、文字を書いたりし始めました。

色を塗ったり、サインを書く姿もありました。

ふと見ると、ある絵の横に「日本」と書いてあるものがありました。

どうやら地球儀に書いてあったものを見て覚えたらしいのです。

そして、それが他児に伝染していきました。

それが、楽しくて、嬉しくて、いろいろ書いてみたくなる気持ち。

そこには、そんな気持ちが表現されていたように見えました。

2014年01月09日

前橋の初市へ行ってみて。

通常保育の後、「ゆめみらい園」の子どもたちが、

初市を見に行きました!

ダルマもたくさん並んでいておもしろかったけど、子どもたちは、

綿菓子やさんや、おもちゃやさんの方に関心があったようで・・・

子どものころって、私もそんな感じだったように思います。

2014年01月08日

2014年もどうぞよろしくお願いいたします。

今日からブログを再開いたしました!

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

早速ですが、保育雑誌「保育ナビ1月号」(フレーベル刊発行)に、

清心幼稚園の保育を紹介いただきました(新年から嬉しいことです!)。

この雑誌は、幼稚園や保育園の先生方向けに作られていて、

保育はもちろん、最新周辺事情も分かりやすくのっています。

今回は、特集「『対話が生まれる場』をつくる」という記事の中で、子どもが

ナカジ(現代アーティスト)と一緒に、遊んでいる様子などが書かれています。

最近は、保育でも「対話」という視点が注目されているんですね。

(開かれた実践の中で、「モノやコト」、「他者」、「自分自身」と、

対話的に多様に関わることが、「子どもの学びを保証する」とのこと)

今年も、そんな学びの場、遊びの場が展開していくように、

子どもをよく見て、ともに過ごしていきたいと思います。