2015年01月31日

【大切なお知らせ】「ゆめみらい園」が変わります。

「ゆめみらい園」は、これまで2007年から8年にわたり

「認可外保育施設」として行ってまいりましたが、

この4月1日より、清心幼稚園が、「幼保連携型認定こども園」へ

移行するにともない、改変されることになりました。

つきましては、2015年4月1日からは、

子育て支援「ゆめみらい園」になります。

これまで通り、一時保育の利用ができますので、

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

学校法人清心学園

【主な変更について】

■変わらないこと

・1歳3か月からお預かりします。

・一時保育の利用ができます。

・空きがあればいつでも利用できます。

・保育料、申込方法などの手続き。

■変わること

・第3子補助等が各種なくなります。

・月決め保育(一般メンバー)が終了します。

■その他

・保育室とお庭を拡張します。

2015年01月29日

この日のドミノ。

この前とはまた少し違った感じでしょうか・・・

このところ、見ているだけで、にやにやしてしまいます。

(現代アートを見る感じがするのは気のせいでしょうか)

2015年01月28日

おもちつきの中で起こるいろいろなこと(昨日です)。

まずは、火おこしから!

(ここでは、これも大人だけの仕事ではありません!)

もちろん、もちつきは自分たちですが、

もちをちぎって、食べやすくすることや、

味付けなども、分担してやっています。

5歳児が係りを割り当てられてやるのではなく、

「(わたしは)〇〇をやる」という波及が

4歳児に伝わって、受け継がれていきました。

そうした中、お姉さんが、自分よりも小さい子に聞いて、

手をひいている姿がありました。

今日のように、多くの人が行き交う公共の場で、

周りに気づいて、行動するって普通なことだけど、

どこか躊躇したり、行動しなかったり・・・

ごく自然と出てくる、こんなふうになりたいですね。

ホウレンソウをたっぷりと入れた、お雑煮用の汁も、

できあがりました♪

昼食の時に合わせて、大いに振る舞われましたとさ。

2015年01月27日

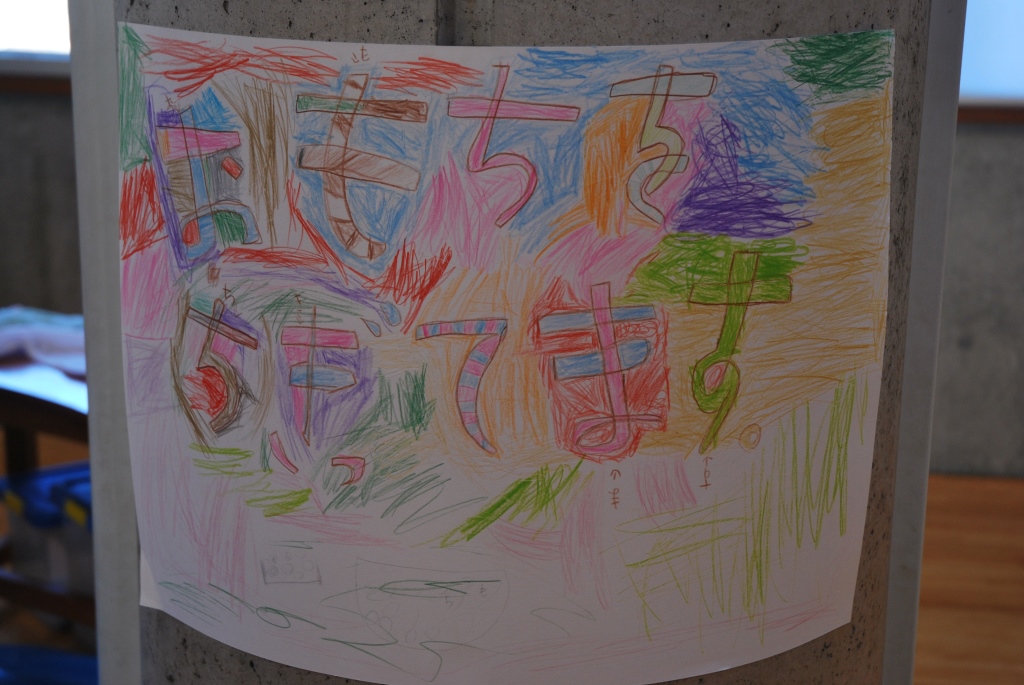

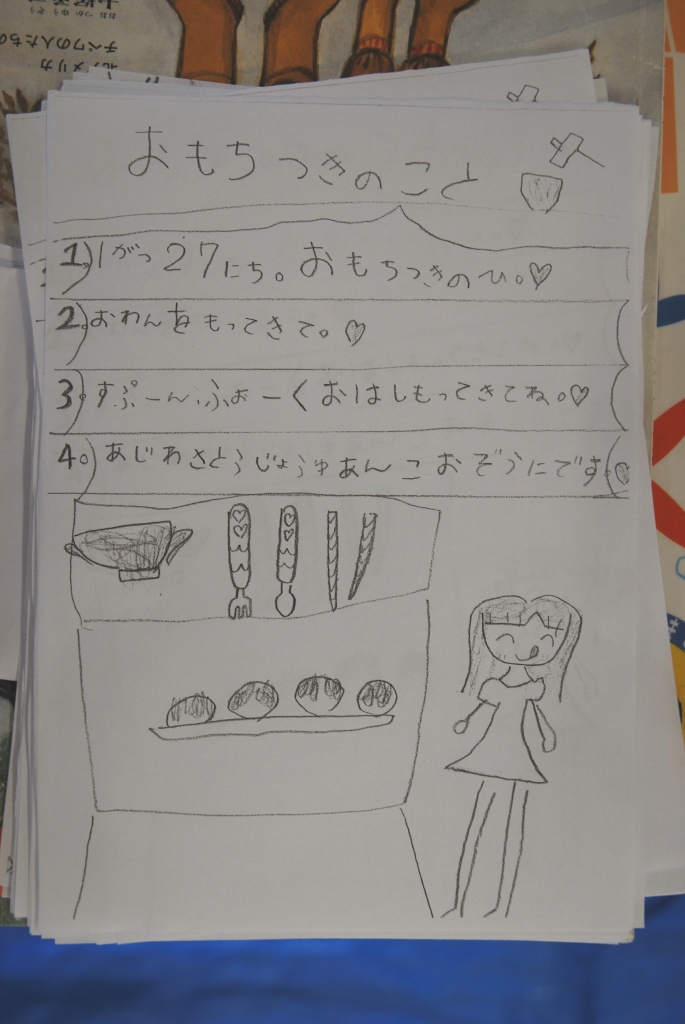

おもちつきの日の準備を少しずつ。

もち米を洗っておくとか、

雑煮用の出汁をとるとか、

小豆を煮て、あんこをつくるとか、

野菜を切ったり、切っているところを見たり、

それを教えてもらったりとか、

こんなチラシが作られたり、配られたりとか、

今年もきな粉ができあがったりとか・・・

2015年01月26日

けずる(雑煮をつくりたい⇒鰹の削り節)

削り節がたくさん必要だ。だから、時間がかかる。

なんでも簡単に手に入るわけじゃない。

毎日、少しずつ削れていく(できあがっていく)。

じーっくりと、かかわる子もいれば、

最初のときだけ!っていう子もいる。

(どっちがいいとかじゃないデス)

削り節のなんともいえない香りが

数日にわたって保育室に漂っている・・・

そういう保育の環境にしておくと、それが、

「子どもの身近なモノ」になっていく。

だから、そのかかる時間も大切したいのだ。

2015年01月25日

外にでてきた「ピタゴラ」。

金曜日の昼下がり。遊びの残骸が・・・

いや、続き!!

どうやら、側壁が一部ついているようだ。

この前の⇒ピタゴラ報告。

2015年01月24日

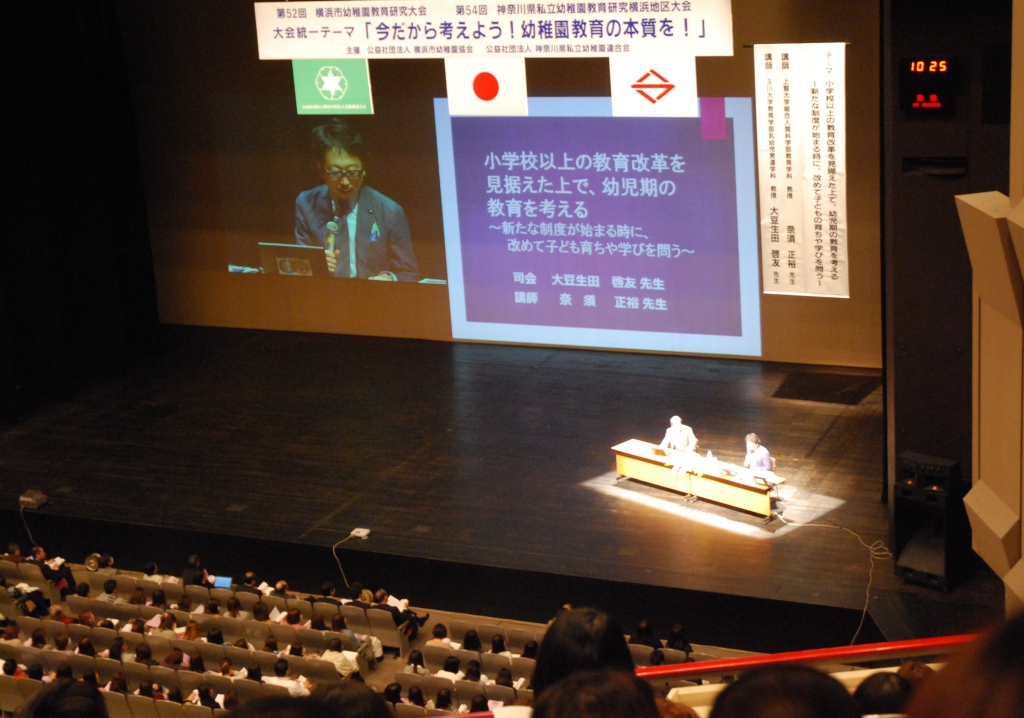

横浜市幼稚園協会の研究大会に参加しました。

横浜市では、保育でも、小学校の授業でも、

いろいろな取り組みが行われています。

午前中は大きなホールでの講座なのですが、

午後には、研究担当の方が、月1回集まって研究している

分科会の報告もあります。

午前の講座は、保護者にも開放されているので、

関心のある方は一緒に学ぶことができます。

保育者と保護者が一緒に学べる場・・・

というのも、柔軟な発想ですね。

肝心の講座内容は、2週間前にもブログ上でもご紹介した

奈須先生(上智大学)をお迎えした対談でした。

小学校の学びが変化することで(すでに横浜では変わりだしたが)、

これからは、幼児期における遊びを中心とした学び(生活)が、

児童期、高等教育にいたるまで、つながりをもった学びになる、

という話にとても共感しました。

んー・・・群馬県では?前橋市では??

そんな課題も持ち帰ってきたところです。

2015年01月23日

【年長】お雑煮に必要な食材は?

先日、もちつきについて話し合ったのですが、

園で子どもたちとお雑煮を作って食べたことは・・・

今までにありません。

そこで、お家のお雑煮について、子どもたちにきくと

出てきた具材は、本当にいろいろでした。

その中から、今回、子どもたちは・・・

・にんじん

・だいこん

・ほうれんそう

・かまぼこ

・青のり

を入れることにしました♪

そして、昆布とかつお節で出汁をとり、

味のベースにすることも決めました。

野菜を調達するために、本日は八百屋さんへも行ってきました。

ここは、以前ハロウィンパーティーをした際、

カボチャを購入したお店です。

「今日は、何が、欲しいんだい?」と、ご主人。

こうしたやりとりができるのは、こうしたお店ならではですね。

しかも、かなりの量を扱っていらっしゃるので、安いです♪

鰹節とかまぼこは魚屋さん、昆布、青のりは海苔屋さんへと、

実際に足を運んで、集めてきました。

来週からは下準備(調理)が始まる予定です!

2015年01月22日

【年長】向かっていく目的の先には。

ここには、熱意や根気だけじゃない、

センスやユニークさでいっぱいだ。

上がったり、下がったり、そして、もぐったり・・・

それを、こうして、何人かがつないでいる。

「ドミノがはじまるよー!」

2015年01月21日

【2次募集】受付終了しました。

昨日で2号、3号の2次募集の受付を終了しました。

今後、前橋市で利用調整があります。

3次募集の有無は、利用調整次第です。

【本日現在の状況】

〇5名以上、△5名以内、▲1~2名、✕募集終了

・1歳児(3号):✕

・2歳児(3号):△

・満3歳児(1号):▲

・3歳児(2号):✕ (1号):✕

・4~5歳児(2号・1号):〇

※1歳児と3歳児(2号・1号)は、いっぱいになりました。

※2歳児(3号)は、若干名空きがあるので、

今後募集する可能性があります。

※4~5歳児の1号につきましては、現在も受け付けています。

2015年01月20日

【年少】フラフープに滑り台。

こんなことをしていると、ヒトがはさまったり、

モノが抜けなくなったり、いろいろ起こる。

そして、実際に、そうしたことが起きると、

さて、どうなるかな・・・どうしようとするだろう?と、

思いながら見る(見守る)癖がココにはある。

でも、こういう見守り方は、なかなか難しい。

保育者にもいつだって葛藤がある。

その体験や学びとの間にある何か。

保育者(大人)の一言が、子どもの体験や学びの

機会を奪わないようにしたいものです。

2015年01月19日

「ピタゴラ」というあそび。

どこかできいたことがある「ピタゴラ・・・」

最近、玄関先で、連日広がっています。

木をつなげた上で、ビー玉を転がす遊びのことらしく、

いろいろな子たちが入れ替わり立ち代わり関わるので、

そのたびに形が変わっていきます。

これは、年中さんたちから始まったのですが、

隙をついて、年長児も遊んでるようです♪

2015年01月18日

【そつぎょう生へ】ゆきあそび⇒もうしこみいっぱい⇒うけつけおわり。

ゆきあそびのもうしこみ、いっぱいになりました!

バスのせきがないので、もうしこみはしめきります。

たくさんのもうしこみありがとうございました。

<さんかのみなさまへ>

・かぜなどひかないようにね!

・じゅんびは、なるべく、じぶんでやろう!

(わすれものないようにね!)

・あさのしゅうごうは6:30です!

・バナナは、おやつにはいりません!

<さんかできなかったみなさまへ>

・らいねん、まってるね!(きっといけるよ!)

・なつやすみ、しがこうげんにいくー?(たぶんあるよ!)

2015年01月17日

園庭の紅梅が咲きはじめました。

香りもただよっています。

花びらを拾って素材にしている子もいます♪

2015年01月16日

【チューリップ組(2歳児)】ゆったり・・・遊ぶ。

テラスの先、砂や水、道具をいろいろと持ってきては、

日々、朝から昼までこうして遊んでいる姿があります。

そして、ときどき、こんな感じに会話が起きています。

もー、とにかくいい時間が流れているのです。

ほっこりもさせられますね♪

2015年01月15日

【年長】今年のもちつきは?

どんな「もち」を食べたい・・・?

必要な道具や食材、その調達、調理の方法などなど。

(もちつきをする日は、1/27に決めさせてもらいました)

どうやら・・・

お雑煮が食べたい、作りたいということらしく、

⇒分からないこと⇒調べてみる?

⇒何をやったらいい?⇒調べてみる?

季節行事も、保育者やまわりの大人が準備したことを

子どもに提供する(やらせる)のではなく、

私たちも起こる活動を楽しみながら迎えています。

2015年01月13日

【そつぎょう生へ】ゆきあそび⇒もうしこみうけつけちゅう。

そつぎょう生のみなさまに、

ゆきあそびのおさそいです!

いっしょにスキーをしたり、ゆきにまみれたりして、

すごしませんか? さんかしゃ ぼしゅうちゅう!

にちじ:2月7日(土)

いきさき:みなかみこうげんスキーじょう

しゅうごうばしょ:せいしんようちえん

しゅっぱつじかん:6:40(しゅうごう6:30)

かえりじかん:18:45ごろ

ぼしゅうにんずう:10人

さんかひ:15,000円(終日レッスン付)、10,000円(レッスンなし)

もうしこみ:まずはようちえんまでれんらくしてね♪

*バス代、ひるごはん、リフト券、ほけんだい、その他コミコミ!

*ようちえんの子ども&おうちのかたもさんかします

*ぜんぶで40人くらいになります

*こまかいことはようちえんに☎してね!

2015年01月12日

子ども子育て支援新制度「給食」について

「子ども子育て支援新制度」では、

給食を提供するケースが出てきます。

清心幼稚園でも、幼保連携型こども園に移行のため、

給食を全面的に実施(週4回)することになりました。

本園では、新たに調理施設をゆめみらい園の隣に

設置する予定です。

【次年度の給食について】

・給食回数:週4回(月・水・木・金)

・弁当持参:週1回(火)

*弁当持参の回数を増やしたい方は、

月曜日も持参可能です。

*食育や行事等の観点から週1回は弁当持参です。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

(今年初めての給食です)

・豚ヒレソースかつ(群馬)

・かぼちゃのいとこ煮:かぼちゃ(茨城)、小豆(北海道)

・さつま芋のおろし和え:大根(群馬)、さつま芋(千葉)、糸みつば、きくらげ

・ごはん(新潟)、漬物

・なめこ汁:なめこ、木綿豆腐

2015年01月11日

【研修】子どもと保育実践研究会@玉川大学

この冬は、玉川大学をお借りして、10-11日の2日間にわたって

開催されました(研修会の様子はコチラ)

ここ何回かのテーマは「保育新時代の幕開け PartⅣ」です。

「小学校との接続の中で乳幼児期の「教育」を考える」の鼎談では、

奈須正裕(上智大学)先生が、最近の横浜の小学校の授業実践から

話題を提供してくださいました。

担任が、実際のトマトをお店で買ってきて、

それを1個入り、2個入り、3個入り、4個入りにし、

「どれを買うと一番お得か?」と、問うのだそう。

すると、子どもたちからは・・・・

「1個ずつ大きさが違うから、グラム単価にしないと分からない」

「どれが美味しいかによるから、味を比べないと分からない」

「うちの家族は3人だから、4個買うと、得じゃない」

こんなことが算数の授業で行われているのだそうです。

ちょっと驚きました。

さらに、奈須さんは、こうした答えが一つではない問題が

全体の3~4割を占めてきていると。

私たちがやってきた算数って・・・なんだったんだと思いつつ・・・

だから、もうこれからは、ねじり鉢巻きをして、

受験に臨むみたいなことはやめてくださいとも話しました。

確かに、今のセンター試験の方法や内容が変わる話を

聞いています。

それは単にインプットしてアウトプットする、といった

学習と評価ではなくなっていくということだと思います。

幼児期は「将来の学びの為の土台作り」と言いますが、

今、子どもたちが生活の中で、遊びながら獲得している体験は、

まさに、先ほどの小学校以降につながることですね!

そうなると、幼児期をどのように過ごすかが

もっともっと注目されてくるだろうと感じたのでした。

2015年01月10日

【年長】どんな冬休みだった?

自分の過ごしてきた冬休みの話をしたり、

ほかの人の話を聞いたりしていました。

5歳児にもなれば、こんなふうに、互いの

折り合いがついてくるようになるんですね。

でも、ここでのコミュニケーションは、けっこう複雑。

たとえばどのタイミングで、自分の話を切り出すか・・・

それがちょっと違えば、話はすでに変わっている、かも・・・

それが、社会構成の中におかれる自分です。

ある状況の中で、その状況に影響を与え、

あるいは、与えらえれる自分。

そんなことも、この環境の中で体験的に、

学習しているのでしょう(意識していないうちに)。

2015年01月09日

【満3歳児】よく遊ぶと、よく育つ!?

まだまだ2歳児らしいところたくさんなのですが、

末恐ろしさすら感じる学年になってきています♪

といいますのも、びっくりするほど、よ~く遊んでいます!

たとえばこの姿。

げんのうで、木材にクギを打ち、確かめて、

・・・また打つ。

・・・そして、抜く!

何かが違ったのか、やり直しなのか、

とりあえずなのか、ひとまずそれを抜きました。

まずは、モノや自分とじっくり対話して、

十分にいろいろやってみる。遊んでみる。

こんな園生活がきっといいのだなぁ。

2015年01月08日

【年少】ステージでつながる。

イス・・・「それは座るもの」と思っている方、

きっと、たくさんいらっしゃるでしょう。

でも、子どもたちにとっては、並べてバスになったり、

押しながら電車にしたり、おうちごっこの境界になったり、

お人形さんのベッドになったり、それはそれは、

多様で、使い勝手のいい道具であって、おもちゃです。

あら!今日は何人かの子どもたちが、

イスをステージに見立てて歌っていますね。

(ちなみに、日常的に自由に遊んでる最中です)

ん?楽しそうに歌っているのは変わらないけど、

隣の様子が気になったのでしょうか・・・

近くにあったイスを見つけて、もってきては、

そのうえに立ち上がってと。

けっきょく、みんながステージに上がっている風に

なっていきました。

自分たちの遊びに、必要なものや必要な環境を

設定していきながら、その活動や場が協同していく、

そんな過程がありますねー。

この学年は、クラスの人数がとても少ないのですが、

その分かかわりが深く、こういうことが

自然と生まれてく場面がしばしば起きています。

(これからが楽しみな学年の個性ですねー)

2015年01月07日

【2次募集】見学日再追加のお知らせ

2次募集が始まってから、施設や保育見学、

お問い合わせが多くなっています。

今後も増加傾向が予想されますので、

見学日を再追加しました。

ご希望の方は、日時の調整をします。

まずはご連絡ください(☎027-231-2415)。

【施設見学日(再追加)】

1月8日(木)、9日(金)、10日(土)、

13日(火)、14日(水)、15日(木)

【時間】

だいたい次の時間帯でお願いしています。

・10時30分~

・13時30分~

・15時00分~

・16時30分以降のいずれか

【本日現在の受付状況】

〇5名以上、△5名以内、▲1~2名

・1歳児(3号):▲

・2歳児(3号):△

・満3歳児(1号):△

・3歳児(2号):△ (1号):▲

・4~5歳児(2号・1号):〇

※1歳児がほぼいっぱいな状況に

なってきています。ご注意ください。

2015年01月06日

子どもの姿を語りあう。

冬休みの期間を利用して、園の保育者たちで、

昨年の保育を振り返りました。

最近の保育では、子どもの姿を客観的に見つつ、

寄り添うという、両方の視点が求められています。

(さらに、それを他者とシェアするという・・・・)

このような視点を得るには、こうした観点で

子どもの姿を拾い、子どもとともに遊び、過ごしながら、

体験・経験的に会得していくことが必要です。

また、いいなと思う子どもたちの姿を他者に伝える

という点では、ドキュメンテーション的な力や、

文字化、言語化する力も必要になってきます。

そこで今回は、日々、個々の保育者が記録している

保育写真を持ち寄って、子どもの姿を語りあいました。

いいね!だけでなく、疑問や質問が出てくる中で、

その姿を深読みしたり、その表情に単純に共感したり・・・

こうした多声性は、いわゆる協同的な学びにも

通じていますね♪

日頃、園から配布するお便りや、ご家庭と行き来する

連絡帳では、その姿や活動を写真でもお伝えしていますが、

多声性的に見ると、きっとより見えてくる!?でしょう!

2015年01月05日

【マエバシワークス】「MW Talk-06」のご案内:(ゲスト)芹沢高志さん

様々なアート関係者をゲストとして招いて行う、

対話形式の小さなトークイベント《MW Talk》。

2015年の第一弾で、第6回目の今回は、

P3 art and environment 統括ディレクターの

芹沢高志さんに来ていただけることになりました!

芹沢さんは、さいたまトリエンナーレ2016の

ディレクターを務めるほか、横浜トリエンナーレ2005、

別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」など

全国各地の芸術祭のディレクターを歴任しています。

また、生糸検査所であった場所を改装して完成した

「KIITO:デザイン・クリエイティブセンター神戸」の

センター長でもあります。

そんな芹沢さんの考えや様々な活動やディレクションの

根底にあるコンセプト、統括ディレクターを務める

P3 art and environmentでの活動を中心にお話を

お聞きしたいと思います。

■日 時:2015年1月10日(土) 18:00〜 1時間半程度

■場 所:Maebashi Works

(群馬県前橋市千代田町2-7-17 中央通り商店街内)

■入 場:無料

■詳 細:MW Talk-06

2015年01月01日

本年もよろしくお願いいたします♪

2015年、どんな思いで年を迎えましたでしょうか。

清心幼稚園は、今年もいつも(日常)を大切にして、

保育していきたいと思っています。

今年は、開園以来120年を迎えます。

秋には関連行事を行う企画(予定)もあります。

みなさまにとってよい年となりますように♪

本年もどうぞよろしくお願いいたします!