群馬大学生の授業が幼稚園の子どもたちを通して

行われています。

2週続いて幼稚園でワークショップがあったので、

昨日は、大学の講義室での振り返りになりました。

(オブザーバーとして参加しました)

学生さんたちの振り返りや計画の中には、

企画者から、偶然できた色について「何色ができた?」と

子どもに問うているフェーズがだいたいあって、

子どもたちは、「オレンジジュース色」「ぶどうジュース色」

「コーヒー色」・・・・などど答えていました。

ここで、あ、なんかへんだなって思ったのです。

そう、いろいろな色ができているのに、

そのほとんどが飲み物の色になっているのです。

液体が飲料に直結するのか?とも思ったのですが、

それより入れ物(ペットボトル)が要因な気がします。

もし、たとえばジャムの瓶で作っていたら違ったでしょうか?

これは今後検証してみる価値がありそうです。

ぜひ、ご家庭でも色水をいろいろな容器に入れたり、

載せたりして試してみてください。

そして、結果をぜひ教えてください。

おもしろい研究が生まれるかもしれません。

カテゴリー: スタッフ通信

夏期保育の下見へ

今年も年長児は、7月下旬に夏期保育(4日間)に行きます。

空梅雨らしく湿原がカラカラで、これまでにない状況でした。

山をハイキングしたり、友だちと遊んだり、泊まったり、

ワークショップをしたり、楽しめること盛りだくさんです。

宿泊先から見た朝の景色。

この時間、この場所だから見られる素敵な景色。

そんな景色を見ながらいただく朝食。

コーヒーがより美味しく感じます!

(ある日のスタッフルームの風景)

清心では子育てしながら保育している

保育者の割合が多いです。

いろいろ両立させるのは大変だと思いますが、

私たちは、生きがいや、やりがいがもてる

環境の保障に努めていきたいと思っています。

こども園は保育時間も長いので、社会にとって

とても必要なところとの認識をもっていますが、

保育者も同じように子育てしていくためには、

何がどうなっていったらよいのでしょう。

「保育の質」を高めるために、保育者の生活の質も

同時に考えていきたいものです。

【出張ワークショップ(清心幼稚園✕中島佑太)】@前橋駅前ままマルシェ

今年もご依頼をいただきまして(アリガトウゴザイマス!)

前橋駅のロータリー横でワークショップを開催しました。

このイベントのテーマはファームなので、

今回の企画はマイバック(&ファーム化)づくり。

計画と中身は一致しないこともありますが、

それぞれに楽しんでいたようです。

======================

写真は、会場にいた在園の子どもにカメラを

預けている間に撮影されていたものです。

撮影者が子どもになると、目線の高さも角度も

私たちとは違っているだけでなく、撮りたいものを

撮っていていいなって思いました。

(ワークショップから帰る親子も納まっていました)

今週末は「ままマルシェ@前橋駅前」へどうぞ。

土曜日にままマルシェがあります。

よかったら遊びにきてください。

ワークショップ(マイバックをつくる(予定))を

出店準備中です(ナント無料)。

「前橋ままマルシェ」facebook。

(下見)あかぎやまへ

本日、遠足の下見で赤城山へ行ってきました。

園外で保育するときの下見は欠かせません。

普段よく町の中に子どもたちが行くことがありますが、

そのときも毎回下見をしています。

町の中の下見であれば、交通事故の危険予測や、

行き先となりそうな商店のオーナーとの打ち合わせ、

どの道を歩くだろう?…といった想定があります。

一方、山登りとなると、だいぶ勝手が変わりますね。

実際に歩く登山道と、クラスの子どもたちの歩く姿を重ねて

期待される道かどうかを想像したり、保育者が何人くらい

必要かを考えてみたり、トイレの状況をチェックしたりします。

その結果、毎年微調整しながら、計画を立てます。

それと、もう一つ。大きな違いがありまして、

それは自分自身と山との対話(もはや一人格闘技です)

同じ山なのに、なぜか、毎年大変になっていく・・・

自分の身体が維持されていないことを痛感し、

それは、下見を通して今年も本番が行けそうかどうか…

そんな判断をする日でもあるのです。

【見学&お祝い】ちぐさこども園(沼田市)へ行ってきました。

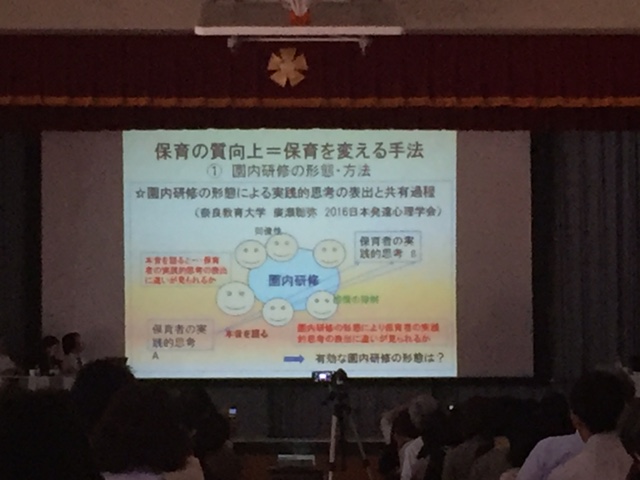

【第69回保育学会2016】「保育の質」を高める実践研究はどこへ

「保育の量」が足りないという一方、

「保育の質の最低限の部分」と、

「本当の意味での保育の質の向上」は、

どちらも切り離さずに考えたいもの。

保育が足りないと言って、急な拡大のしわ寄せで

命がなくなる現場では困ります。

しかし、そうした現状が国内で起きています。

それでは、もちろんいけないのですが、

「保育の質」に関する研究は、実践も絡んで

より多面的になってきたと感じます。

ただそれらは、〇〇式のように分かりやすい

早期的な教育ではないので、

評価や手ごたえが見えにくいです。

(ちなみに本園は、たとえば、カードを瞬時にめくって

記憶させる〇〇式や、高い跳び箱を飛ぶ等の〇〇式に

現時点で共感していません。そういう塾等も同様です)

だからこそ、エビデンスをもとにした地に足のついた

実践研究が必要ですし重ねていきたいと思っています。

園とご家庭で保育(教育)の方針が異なりますと、

対話が起こりにくくなりますので、これから

何かを選択されるようでありましたら、よくよく

お考えくださっていただけたらと思います。

(もし、早期教育や〇〇式等に関心がおありで、

そういったご家庭の教育方針があるようでしたら、

そうしたメソッドを導入している園もあります)

(今回の保育学会より@東京学芸大学)

あるクラスの壁面。

こんな遊び感覚で飾られていました。

みなさんは何に見えますか?

園では保育者が壁面をつくるというよりも、

子どもたちの何かを飾ったり、

園生活の過程で何かを見せたりといった

空間(平面)の一つと思っています。

ところで、よくカラフルでカワイイ系の2頭身うさぎや、

くまが遊んでいる姿などを飾っている所もありますが、

アレってどうしてこんなに広まったんでしょう?

(「保育室・壁面」で画像検索すると・・・・)

子どもの個性を大事にしています、と聞く一方で、

保育室が画一化されている不思議。

そうならないように心掛けたいものです。

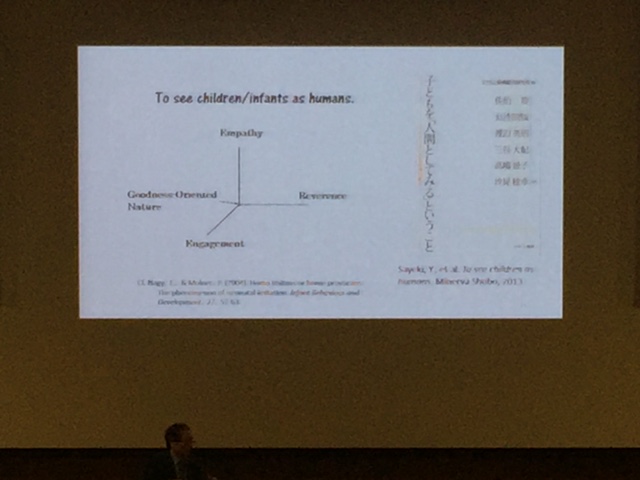

【第27回発達心理学会】@北海道大学

明日は5月というのに札幌は吹雪もよう。

寒暖差20度以上。

会場内は熱い。

なかでも、佐伯胖氏とレディさんとのやりとり。

佐伯先生も熱かった。

【学会招待講演】

「なぜ社会的認知において「関わり合い」が重要か?」

●講演者Vasudevi Reddy

●指定討論者:佐伯胖

================================

ヴァスデヴィ・レディ 著 佐伯 胖 訳

『驚くべき乳幼児の心の世界

「二人称的アプローチ」から見えてくること』(ミネルヴァ書房)

(以下引用)

乳幼児はどのように人の心を理解するのか?

――この謎を解く鍵として本書が提起しているのが

「二人称的アプローチ(second-person approach)」である。

そこから、乳幼児が生後数か月で、すでに他者の

多様な心がわかっており、それらにきわめて

「人間的な」応答をしているという、従来の心理学研究では

描かれてこなかった驚くべき心の世界が浮かびあがってくる。

(原書:Reddy, V. 2008 How Infants Know Minds. Harvard University Press. )

[ここがポイント]

◎ 「二人称的アプローチ」という、人の心の世界に迫る新たなアプローチを提言。

◎ 従来の乳幼児の他者理解についての研究が見落としてきた、赤ちゃんの深い人間理解に根ざした、「ひとの心」の理解とかかわりを、あますところなく次々と明らかにする。